骨粗鬆症になりやすい人

当院だからできる

当院だからできる

骨粗鬆症とは?

骨粗鬆症とは?

骨粗しょう症とは、骨の量(骨量)が減って、骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気のことです。痛みなどの症状がないため、気づきにくいですが骨粗しょう症が進行すると、なかなか元の骨の量に戻すことが難しい病気です。

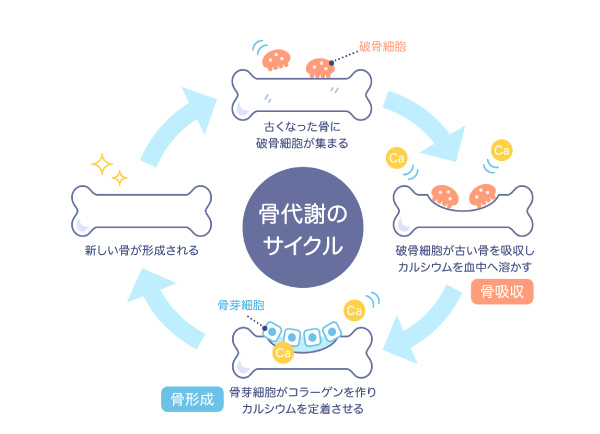

骨量を保つためには、骨を作る細胞(骨芽細胞)と古い骨を溶かす

働きをする細胞(破骨細胞)のバランスが必要です。破骨細胞は古くなった骨を破壊し、古い骨を吸収しカルシウムを血中へ溶かしだします。

骨芽細胞は、コラーゲンを作りだしカルシウムを定着させます(骨形成)この骨芽細胞と破骨細胞のサイクルが崩れると骨粗しょう症になります。

骨芽細胞と破骨細胞は当クリニックで血液検査でわかります。まずは、骨密度測定後、骨密度が低い方、治療が必要な方は血液検査を行い検査結果をもとにお薬を提案します。

骨粗鬆症になるとどうなる?

骨粗鬆症になるとどうなる?

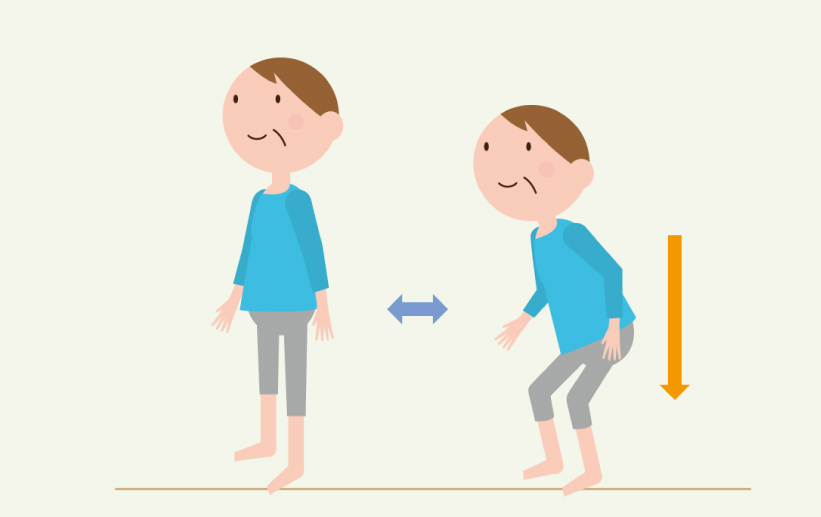

骨粗鬆症になると背骨(椎体:ついたい)や腕の付け根(上腕骨:じょうわんこつ)、手首(橈骨:とうこつ)、足のつけね(大腿骨近位部:だいたいこつきんいぶ)などが骨折しやすくなります。

足のつけねを骨折してしまうと寝たきりにつながる恐れがあります。骨粗鬆症は骨折して初めて気づく事が多いです。一度骨折すると同じ部位の骨折を再発しやすいため、骨折の予防が重要です。閉経後に骨粗鬆症は発症しやすいので、40歳を過ぎたら一度検査をしましょう。

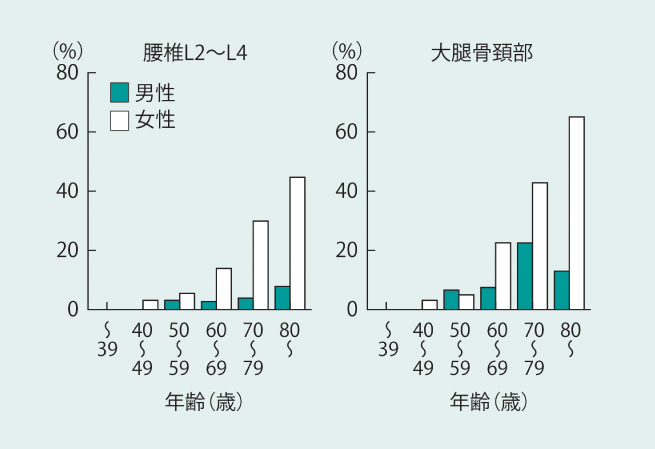

当院は骨折の多い大腿骨部と腰椎で骨密度を測定します。

女性だけでなく、男性も骨粗しょう症になります。

(2015年 骨粗しょう症ガイドラインより転載:年齢による骨粗しょう症発生率)

骨粗鬆症の検査とは?

骨粗鬆症の検査とは?

当院では、X線を用いて骨密度の測定ができます。検査時間は10分程度と短く、放射線の被曝量も

わずかで、測定制度が高い検査方法です。(DEXA法)骨折の起きやすい、大腿骨、腰椎で骨密度測定を行います。若い人との平均値を100%とした時に自分の骨の量がYAM値として何%かで表示されます。YAM値が70%以下の場合治療をお勧めしてます。市の健診などでは、手首や足首などで検査

されますが、大腿骨や腰椎で検査すると数値が異なります。骨粗鬆症が気になる方は、

一度検査にいらしてください。

骨密度のX線検査でYAM値が70%以下の方は、たくさんある骨粗鬆症のお薬の中から患者様にあった治療を提供するため、血液検査を行います。肝・腎機能検査、電解質、Ca,IP,TRACP-5b(破骨細胞)、total-P1NP(骨芽細胞),250HビタミンD等の検査項目を行い、数値を確認してから治療方法を患者様と相談しながら決定します。

骨粗鬆症の治療とは

骨粗鬆症の治療とは骨密度検査で骨粗鬆症と診断された場合は、服薬や注射による治療(薬物療法)が中心となります。当院では、骨密度検査でYAM値が70%を下回ったら、どのタイプの骨粗鬆症かを血液検査にて確認をし、医師が患者様にあった治療を提案します。

①カルシウムが少ない→体内のカルシウム量を増やす薬

②骨を作る力が弱い→骨の形成を促進する薬

③古い骨を壊す力が強すぎる→骨の破壊を制御する薬

・ビスホスホネート薬

飲み薬(錠剤・ゼリー):毎日、週に1回、4週に1回、月に1回

注射:月に1回

点滴:4週に1回、年に1回

・デノスマブ

骨を壊す働きを抑えて骨量を増やし、骨折の発生を抑えます。

6ヶ月に1回の注射で、ビタミンDのお薬やカルシウムのお薬を毎日必ず服用する必要があります。

・SERM(サーム)

骨を壊す働きを抑えて骨量を増やし、骨折の発生を抑えます。

女性ホルモンのエストロゲンと似たような作用があるのが特徴です。

・テリパラチド

骨をつくる働きを促して骨量を増やし、骨折の発生を抑えます。

骨折経験がある方など、重症の骨粗鬆症の方に用いられる事が多いお薬です。

週に1回通院して注射を受け取るものと毎日自分で自宅で注射するものの2種類があります。

・ロモソズマブ

骨をつくる働きの抑制と骨を壊す働きの促進を妨げることで、骨量を増やし骨折の発生を抑えます。

・活性型ビタミンD3

骨の材料となるカルシウムが腸から吸収されるのを助ける作用があり、骨を壊す働きと骨を作る働きのバランスを整えます。

骨を丈夫にして、骨折の発生を抑えます。

※カルシウムやビタミンDを多く含む市販薬やサプリメントをご使用の際は医師へご相談ください。

骨折予防のポイント

骨折予防のポイント骨粗鬆症対策の基本は、食事・運動・薬です。

食事や運動で骨を丈夫にし、薬で骨密度を維持して骨折を防ぐ事が大事です。

また、転倒予防のための生活習慣の改善も必要です。

まずは、骨を丈夫にする食事からご紹介します。

骨を丈夫にする食事

骨を丈夫にする食事骨の原料になる栄養素のため、特に意識してとる必要があります。骨粗鬆症の方は700~800mg程度の摂取が進められてます。

カルシウム200mgが取れる量の目安

牛乳(180ml)・めざし(4尾)・干しひじき(20mg)・ヨーグルト(160g)・煮干し(10g)・しらす干し(40g)・がんもどき(75g)・ごま(大さじ2)・プロセス・チーズ(30g)・茹でた小松菜(130g)・木綿豆腐(3/4丁)

マグネシウム100mgがとれる量の目安

マグネシウム100mgがとれる量の目安カルシウムの吸収を妨げるので、

保存食品や加工食品、炭酸飲料の取りすぎ、

過度のアルコール喫煙などにも気をつけましょう。

カルシウムとビタミンDを一緒にとると、腸でのカルシウムの吸収が高まり、効率よく取り入れられます。

また、ビタミンDは、紫外線を浴びることにより、皮膚でも合成される栄養素です。

手足だけでも一日10~15分、日光浴をすると良いです。

ビタミンDの必要な量の目安は1日10~20μgです。 さば1切れ(100g):10μg、うなぎ蒲焼1/2串(40g):7.6μg、まぐろ赤み5切れ(110g):5μgなど

ビタミンKは骨形成の働きを促します。小松菜をカルシウムも多く含みます。1日に250~300μgが必要な目安です。

転びにくい体づくりのための運動?

転びにくい体づくりのための運動?

適度な運動で骨が刺激されると、骨を作る働きが活発となり骨量の増加が期待できます。

筋力やバランス感覚を養う運動をおこなって、転びにくい体づくりをしましょう。

1.ストレッチ

身体を伸ばしつまずかないようにしましょう。

2.筋力トレーニング

筋力を鍛え、骨を支える筋肉を鍛えましょう。

3.バランス運動

転びそうになった時に身を守るためバランス感覚保ちましょう。

足を肩幅より少し広めに開いて、お尻をゆっくりと軽く下ろし、元の状態にゆっくりと戻します。

5〜6回繰り返しましょう。

しっかりした机などの横に立ち、片足を床につかない程度に上げ、1分間保ちます。バランスが崩れそうになったら、手をつきましょう。足は高くあげなくて大丈夫です。左右ともに行ってください。

腰椎圧迫骨折や大腿骨骨折などで車椅子生活になる前に、一度骨密度の検査をお勧めします。

当院は島原市以外の、雲仙市、南島原市からたくさんの患者様が来院されてます。

待ち時間対策として、WEB予約、WEB問診を行ってます。

診療案内をご確認いただきご来院ください。